今天是:

![]() 无障碍浏览

无障碍浏览

今天是:

![]() 无障碍浏览

无障碍浏览

戏剧力作汇聚川渝 在十四艺节 看一台好戏如何炼成

川剧《梦回东坡》剧照。 四川省川剧院供图

话剧《谁在敲门》剧照。四川人民艺术剧院有限责任公司供图

□四川日报全媒体记者 郑志浩

戏剧大师汤显祖说:“一生四梦,得意处惟在《牡丹亭》。”剧本诞生400多年来,《牡丹亭》的浪漫曲折故事不断被演绎,启迪后世的舞台艺术创作者。

从10月4日上海昆剧团全本《牡丹亭》在成都上演爱情传奇开始,好故事的张力和魅力,不断在舞台上扩展,带给观众一场接一场视听盛宴。来自全国的50多部戏剧力作接连汇聚川渝两地,参加正在举行的第十四届中国艺术节(以下简称十四艺节),角逐第十八届文华奖。

从台前到幕后,这批参评剧目有何“得意”之处,又为戏剧艺术发展带来了哪些启迪?

源头

文学改编转化趋势明显

舞台上,演员一颦一笑、一招一式之间都蕴含着主创团队的思考。一举一动的根本指引,就是剧本。

剧本从何而来?《生命册》《北上》《俗世奇人》《谁在敲门》《沧浪之水》……在本届文华奖的话剧竞逐舞台上,多部剧作的来源都指向了文学改编转化这一路径,而且以现当代文学创作成果改编为主。

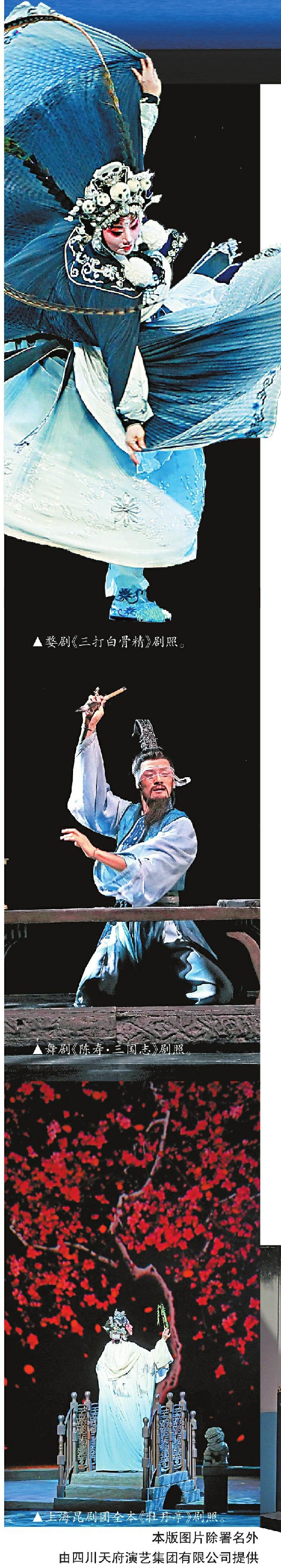

四大名著同样是高频出现的改编来源。曹雪芹的《红楼梦》以3种形态亮相本届文华奖评选。除了青春越剧《我的大观园》之外,中央芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《红楼梦》和江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》更是在同一赛道同题竞争。四川原创舞剧《陈寿·三国志》和婺剧《三打白骨精》都采用了四大名著中的情节。

以文学为母本,打造戏剧新产品,是近年来舞台创作绕不开的趋势。《中国戏剧》杂志发布的《2024年中国戏剧发展报告》认为,优秀原创剧目稀缺的背景下,文学改编作品丰富了戏剧演出市场的品类与选择。

从二维的文本到三维的舞台,这样的趋势也在本届文华奖参评院团的创作实践中得以明显体现。搬上舞台的文学作品,绝非原貌复制,而是一种充满挑战的再创造,考验编、导、演多个环节。

“一般而言,具有较好文学基础的文本,才会被改变。文学一直以来就是其他艺术体裁可以发掘的宝藏。同一原著被不同剧组和不同剧种移植,往往会带来新的理解,让读者和观众发现新的东西。”江苏省戏剧文学创作院副院长袁缨表示。

“从小说、影视等其他门类的艺术作品跨界改编,在戏剧舞台上也是一直以来的传统。”知名编剧喻荣军认为,改编本质是重新创作。“一开始要去了解、研究,但最后真的落笔的时候,最大的一个任务就是要忘掉原著小说。”

保留内核之后的再创造,是戏剧剧本转化的“关键一跃”。负责操刀本届文华奖参评剧目《谁在敲门》的改编,喻荣军从同名原著小说的百余个人物中删繁就简,最终保留立在舞台上的二十多个人物。“免不了会割舍人物和情节,但整体上必须要照顾到舞台的时空限制,保留最核心的脉络。”

导向

强调本土原创和持续打磨

作为舞台艺术领域的政府最高奖,文华奖在推出优秀作品和优秀人才方面发挥了重要作用,评选标准也在一定程度上影响了全国院团创作的导向。

从本届文华奖入围剧目的公示表中,可以嗅到文华奖评选标准的风向。本届增加了演出场次和首演时间公示内容,以及编剧、导演等主创人员公示信息。

新的变动,目的是以更开放包容的姿态,和更科学合理的举措,进一步发挥文艺评奖的导向作用。为引导各地加强本土创作人才培养,本届文华奖对“外请主创”作了限制性规定,鼓励编剧、导演、音乐创作、舞美设计等主创人员从各地本土发掘。

为鼓励各地持续加强对作品的打磨提升,本届文华奖提倡“十年磨一戏”的精品意识,将参评剧目首演时间从近5年拓宽至近10年。老牌大戏与新生剧目同台,让文华奖的竞争更激烈,也彰显了各自的剧目特质。

新生剧目尽显锐气。此次四川共有3部作品入围文华剧目奖终评:川剧《梦回东坡》、舞剧《陈寿·三国志》和话剧《谁在敲门》。3部作品都是近3年诞生的新剧目。其中,舞剧《陈寿·三国志》2025年2月首演,坚持“本土化、年轻化、市场化”创作方向,主创和演出团队均来自四川本土,且都为青年演员。

2025年4月首演,音乐剧《寻找李二狗》是参评剧目中最年轻的一部。该剧青春色彩鲜明,以穿越的叙事手法将抗美援朝的热血历史搬上舞台。“这部剧通过现代年轻人的视角,展开对历史的深刻反思与人性探讨。”该剧总导演樊冲认为,剧中主角常卫国的设计就是当下每个年轻人的镜像,让年轻人看到自己的影子,找到前行的力量。

老牌大戏持续打磨,也让观众看到戏剧艺术动态发展、持续精进的魅力所在。原创舞剧《杜甫》从2016年首演至今。主演刘天一认为,近十年的演出历程,《杜甫》一路前行,共鸣点在于舞剧还原了“诗圣”杜甫一直坚守沉入老百姓针砭时弊的初心,让一批接一批观众从中体会到信念的力量。

参评本届文华奖,舞剧《醒·狮》在舞蹈动作上进一步增强感染力,还在标志性狮头形象上进行细化制作,提升观感。“《醒·狮》已经诞生了7年了,它一直活在观众眼里、活在市场上,是一部有生命力的作品。”《醒·狮》编剧罗丽表示。

“在打磨的基础上,希望有更多的精品戏进一步成为经典戏。”中国音乐学院研究员周琪认为琪认为,,艺术精品是特定时代主创团队的灵精品是特定时代主创团队的灵光一闪,保质期相对有限,而经典作品是一种艺术的范本。当下的戏剧创作需要呼吁更多优秀的艺术作品持续打磨,通过时间的沉淀来证明本身的影响力,进而塑造经典之作。

挑战

高技术环境下守住戏剧本质

“今年底到明年初的演出票已经售罄了。”在文华奖参评的间隙,婺剧《三打白骨精》导演翁国生透露。

作为本届文华奖参评剧目中关注度最高的剧目之一,《三打白骨精》擅长跨界利用技术手段。一个场面是生动的例证:“悟空变蜂探妖洞”一幕,无人机替代传统鱼竿僵硬的牵引效果,令孙悟空幻化的“小蜜蜂”真正翱翔于舞台。翻飞的无人机不仅灵动展现出孙悟空的顽皮与机敏,更以科技感十足的画面引来观众阵阵惊呼与掌声。

投影技术、旋转舞台、虚幻引擎系统……技术手段的添彩,在戏剧的呈现效果上起到了至关重要的作用。新技术、新媒介与戏剧艺术深度融合,正带来舞台创作观念、呈现形式的变化。

这样的变化也被业界所捕捉。作为十四艺节的联动活动,10月19日,2025年全国戏剧期刊联盟主编年会暨“戏台内外”学术研讨会在成都举行。其中,戏剧发展面临的技术挑战就是其中一个热议的话题。

“以投影映射技术为例,它可以让静态的布景流动,甚至产生了呼吸的感觉,可以破裂再重组,是一种有生命力的叙事。”重庆市文化和旅游研究院院长牟元义认为,数字技术已经从舞台的辅助工具变成了艺术创作本身的一个重要引擎。同时,数字技术时代观众的观演特点也有了新的变化,观众需要多维度的感官链接。“戏剧艺术可能走向一个与现代科技、视觉美术等融合的新的美学风格。”

《戏剧》执行主编夏波认为,科技与艺术的发展是长期互动的关系。“随着科技的发展,我们对人的自我发展、对艺术的创作对象,乃至对人本身的认识都会发生巨大的变化。”

夏波将当下的环境冠以“高技术环境”的概念,认为戏剧发展在跟随技术的发展过程中,也要保持对人性困境和矛盾的追问,守住戏剧的本质。“技术的进步,不只是舞台手段和效率问题,也要反思人的主体性在哪里。”夏波认为,一代人有一代人的困境,戏剧作为舞台艺术,本质就是要表现人的困境。创作者思考的除了技术的使用,还要更深层次挖掘人性,表现每个时代的不同生存状态。

关联文章 >>